サンゴ礁の海に囲まれ、亜熱帯の島々が連なる沖縄には600カ所以上の鍾乳洞が存在しています。

その中でも最大の鍾乳洞が玉泉洞。約30万年の年月をかけて創られた玉泉洞は全長5,000m、鍾乳石100万本以上を擁し、国内最大級の規模を誇ります。(一般公開は890m)

文明の発達した現代、地球上のあらゆる場所は人類にとって日常の空間となってしまったように思われますが、私たちの足元、地底の世界には非日常の空間が広がっています。多様な鍾乳石や洞窟内を流れる地下川、滴り落ちる水の音。何万年もの時を経て昔から今に続く、地底の時間を体感してください。

見所紹介

太陽の光の届かない洞窟には、暗闇の環境に適応した生物たちが生息しています。玉泉洞にはコウモリや無眼のザトウムシ、トカゲモドキや、国内最大の淡水エビ、1.5m以上に成長するオオウナギなど、亜熱帯の島特有のめずらしい生物が多数見つかっています。

天井からぶらさがる「つらら石」、タケノコのように地面から伸びる「石筍(せきじゅん)」、地下水の流れに成長する「マイクログーア」、砂粒などを核に成長する「ケイブパール」など多様な鍾乳石が見られます。

「浮遊カルサイト」は季節限定で見られる珍しい鍾乳石。

2021年11月21日~28日の8日間、沖縄の洞窟やカルスト地域の自然・文化を市民の皆さまに親しんでいただくことを目的に、「沖縄洞窟ウィーク2021」が開催されました。おきなわワールドと沖縄県立博物館・美術館の二つの会場にて、洞窟のスペシャリストたちによるディープすぎるイベントが数多く催されました。

2021年11月21日~28日の8日間、沖縄の洞窟やカルスト地域の自然・文化を市民の皆さまに親しんでいただくことを目的に、「沖縄洞窟ウィーク2021」が開催されました。おきなわワールドと沖縄県立博物館・美術館の二つの会場にて、洞窟のスペシャリストたちによるディープすぎるイベントが数多く催されました。

赤瓦は18世紀ごろから製造されていましたが、当時「赤」は高貴な色とされており、庶民が使えるようになったのは明治時代に入ってからでした。台風の多い沖縄では瓦の継ぎ目をしっかり漆喰で塗り、強風で飛ばされるのを防いでいます。沖縄で見かける赤瓦屋根の上のシーサーは屋根瓦職人があまった漆喰と赤瓦で作ったのが始まりといわれています。

赤瓦は18世紀ごろから製造されていましたが、当時「赤」は高貴な色とされており、庶民が使えるようになったのは明治時代に入ってからでした。台風の多い沖縄では瓦の継ぎ目をしっかり漆喰で塗り、強風で飛ばされるのを防いでいます。沖縄で見かける赤瓦屋根の上のシーサーは屋根瓦職人があまった漆喰と赤瓦で作ったのが始まりといわれています。 琉球王国時代に王族・士族のみが着用を許された琉装。

琉球王国時代に王族・士族のみが着用を許された琉装。 大きく張りだした庇が太陽の光を遮り、心地よく吹き抜ける風、開け放たれた戸から眺めるどこか懐かしい景色。古民家の中で「よんなーよんなー(ゆっくりのんびり)」。沖縄時間時間を満喫してください。

大きく張りだした庇が太陽の光を遮り、心地よく吹き抜ける風、開け放たれた戸から眺めるどこか懐かしい景色。古民家の中で「よんなーよんなー(ゆっくりのんびり)」。沖縄時間時間を満喫してください。 琉球王国城下町には琉球犬「空ちゃん」が住んでいます。凛々しく見えますが、人見知りな女の子です♪

琉球王国城下町には琉球犬「空ちゃん」が住んでいます。凛々しく見えますが、人見知りな女の子です♪

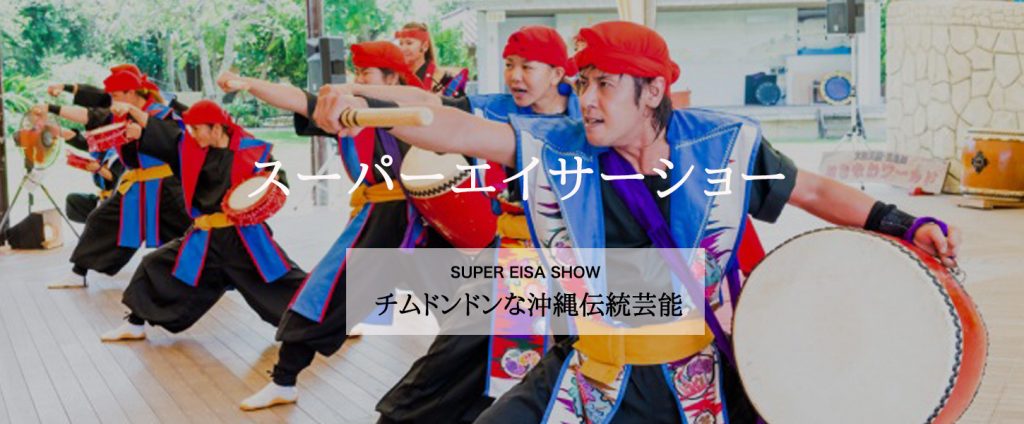

大太鼓(沖縄方言:ウフデーク)

大太鼓(沖縄方言:ウフデーク) 締太鼓(沖縄方言:シメデーク)

締太鼓(沖縄方言:シメデーク) 三線(沖縄方言:サンシン)

三線(沖縄方言:サンシン) 三板(沖縄方言:サンバ)

三板(沖縄方言:サンバ)

沖縄では毎年ハブの咬傷が発生!ハブの口、牙、毒をじっくり観察。人間の命を奪う最強レベルの毒の刺激にあなたは耐えられるか!?

沖縄では毎年ハブの咬傷が発生!ハブの口、牙、毒をじっくり観察。人間の命を奪う最強レベルの毒の刺激にあなたは耐えられるか!? ハブはいったい、どんな時に、何を感じて攻撃するのか!?そのスピードは一瞬のできごと!よそ見しないで、よーく見ててね。

ハブはいったい、どんな時に、何を感じて攻撃するのか!?そのスピードは一瞬のできごと!よそ見しないで、よーく見ててね。 可愛らしい表情のマングースと、ハブ以上の猛毒を持つウミヘビ。毎回決死の1対1の真剣勝負!あなたはどっちを応援する?

可愛らしい表情のマングースと、ハブ以上の猛毒を持つウミヘビ。毎回決死の1対1の真剣勝負!あなたはどっちを応援する?

柄や形の異なる3種類のハブやハブの15倍以上の毒をもつウミヘビなど沖縄のこわ~い毒ヘビ大集合!ハブの放し飼いコーナーもあります。

柄や形の異なる3種類のハブやハブの15倍以上の毒をもつウミヘビなど沖縄のこわ~い毒ヘビ大集合!ハブの放し飼いコーナーもあります。 ハブに関する様々な資料の展示コーナーです。ハブの生態から種類、被害状況など詳しく知る事ができます。

ハブに関する様々な資料の展示コーナーです。ハブの生態から種類、被害状況など詳しく知る事ができます。